女性ならではの不調を緩和して、女子力を高める食

『日経ヘルス』『日経ヘルスプルミエ』の元編集長で、現在も食品関係を中心に多方面で活躍される、健康医療ジャーナリストの西沢邦浩さんを迎え、「食と健康」についてデータに基づいた情報を発信します。1月のテーマは「女性特有の不調を緩和してくれる食」について。

2025年1月

健康医療ジャーナリスト 西沢 邦浩

月経や更年期の不調をがまんしない世の中に

「女性の健康に対する配慮」が、健康経営の選考基準に入るようになって5年以上たちましたが、もう一歩の感が否めません。そんな中で近々、企業の一般健康診断の問診に月経困難症、更年期障害など「女性特有の不調があるか」という設問を入れることになりそうです。「不調がある」という女性には、情報提供を行ったり専門医への早期受診を促すというもの。

フェムテックという言葉をよく耳にするようになりましたし、少しずつ公的な取り組みも進みつつはありますが、女性の皆さんが心配なく快適に働き、過ごすことができる環境が整備されるまでには、まだある程度の時間がかかりそうです。

そこで今回は、食を通してできるだけ快適に過ごすためのセルフケアを考えていきましょう。

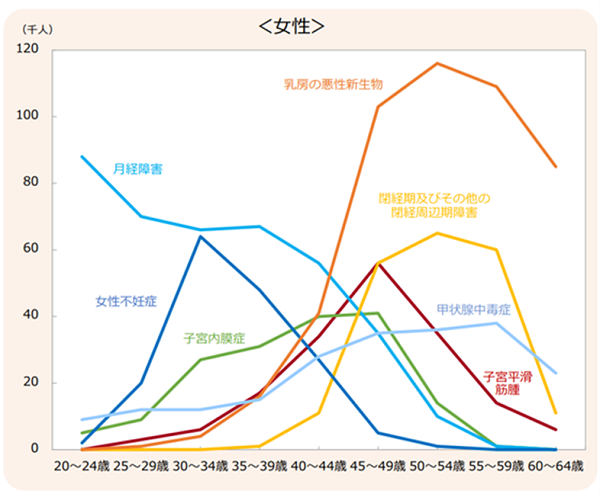

下のグラフは、内閣府の「男女共同参画白書 令和6年版」(https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/gaiyou/pdf/r06_gaiyou.pdf)に記載されている「女性特有の病気の総患者数」を年齢別に示したものです。

厚生労働省の「令和2年患者調査」から推計した数字ですが、若い時期は「月経障害」が多く、更年期を迎える頃から「乳がん」と「更年期障害」が増えることがわかります。

そもそもなぜ、現代女性で月経障害や更年期障害に悩む人が多いのでしょうか。

月経障害で悩む人が増えた背景の一つとしては、「月経回数の増加」が挙げられます。

かつて多産だった時代には生涯に平均50回ほどしかなかった月経が、現代女性では平均450回ほどにもなっているとか。

つまり、月経による不快を抱えて過ごさなければならない日数が飛躍的に多くなっているのです。経済産業省が実施した『「働く女性の健康推進」に関する実態調査』では、その日数が年間累計60日、約2カ月相当にもなるとする結果が出たほど。

更年期症状は、女性ホルモン分泌の急激な減少とゆらぎが主原因とされますが、子育て・仕事・介護などが重なってストレスが強いと重くなる傾向があります。

食生活の変化の影響もありそうです。

1970年代に沖縄で行われた研究では、同時代のアメリカ女性と比較して、沖縄の更年期女性は、食事に含まれる女性ホルモン様物質の量が非常に多く、更年期症状が出ている人は3分の1程度だったという結果が出ています。

つまり、島豆腐など大豆製品をたくさん食べていたので、女性ホルモンの働きを助ける大豆イソフラボンの摂取量が多く、それが更年期症状の緩和につながっていたのではないかというのです。

月経障害や更年期障害によるつらい不調は「女性にはよくあること」などとがまんせず、医療機関に行って適切な処置を受けていただくのが大切です。それに加えて、食を含めた生活習慣で少しでもリスクを下げたり、症状を緩やかにする方法を探してみましょう。

3つの「女性特有の病気」を予防し、症状を緩やかにする食

① 月経障害/月経前症候群(PMS)

ここからは、先のグラフで患者数が多かった3つの女性特有の病気、それぞれについて考えていきます。

まずは、月経障害/月経前症候群。

医学会がまとめたガイドラインのようなものはないようなので、調査や研究論文からピックアップしてみました。

「リスクを高める食事因子」としては、共通して、ダイエット(減量)、朝食抜きなどの食事抜き、不規則な食事が挙げられています。これらは、月経障害でも月経前症候群でもリスクになると考えられます。

「リスクを下げる食事因子」の基本は、その反対のバランスのとれた食生活ということになりますが、38の研究の分析で、特に果物・野菜、魚、乳製品の摂取を増やすことが月経痛軽減と相関していたと報告されています(Gynecologic and Obstetric Investigation誌で2019年5月21日に公開)。

精製穀物に置き換えて、玄米や大麦などの全粒系穀物を増やしてみるのもよさそうです。全粒小麦粉で作られた120 gのパンを3カ月食べた人たちでは、気分、身体面などの月経前症候群スコアが減少しました(British Journal of Nutrition誌で05 April 2019年4月5日に公開)。

ショウガ2~4g相当の抽出物(100㎎/日)を約2カ月摂取した月経困難症の女性で痛みのスコアなどが改善されたという調査結果もあります(Complementary & Alternative Medicine誌で2023年9月20日に公開)。

成分では、魚に多いオメガ3脂肪酸(DHA、EPA)を適量とることで月経困難症が改善するケースが多いようです。年齢が若めの人のほうが効果が期待できるとのこと(European Journal of Clinical Pharmacology誌で2022年1月21日に公開)。

サプリメントの利用も含めた過去研究の分析では、ビタミンD、カルシウム、亜鉛、クルクミンをしっかりとることで月経症状が緩和されるという結果が出ています(Nutrition Research Reviews誌で9月25日に公開)。

ビタミンDとオメガ3脂肪酸が一緒にとれるのが魚。特に、ビタミンDも亜鉛もカルシウムも多いカタクチイワシなどは特に優秀な食品といえそうです。亜鉛は小麦胚芽にも多いので、先に挙げた全粒小麦パンの効果の理由はこのあたりにもあるのかも。クルクミンはターメリック(ウコン)の成分なので、カレーも選択肢に加えてよさそうですね。

②乳がん

2024年8月の本欄「2人に1人がかかるかもしれない“がん” そのリスクを下げる食生活とは?」(https://www.fresta.co.jp/healthyproject/23814)で記したように、乳がんは、女性がかかるがんの中でも最も多いがん。月経障害や更年期障害と同様、女性ホルモンが関係します。

推奨年齢の40歳を超えたら定期的な乳がん検診を受けることは大前提。がん全般のリスクを下げる食生活のポイントは上記コラムも参考にしてください。

乳がんリスクと食については、まず日本乳癌学会による「患者さんのための乳癌診療ガイドライン」を見てみましょう。要約すると下記のように記述されています。

「発症リスクを高める食事因子」

・アルコール摂取 閉経の前後を問わず発症リスクを高めるのは確実で,摂取量が増加するほどリスクも高まる。

「発症リスクを下げる食事因子」

・大豆食品および大豆イソフラボン イソフラボンをサプリメントで服用した場合の発症リスク低下は証明されていないので、大豆食品からの摂取を推奨。

・乳製品全般 なかでも、低脂肪乳を使った乳製品で発症リスクが低い傾向がある。

ガイドラインでは、成分の種類に関わらず、サプリメントや健康食品の摂取によって乳がん発症リスクが低くなる可能性はないとしています。

では、ほかに乳がん発症リスクを下げる可能性がある食品にはどんなものがあるのでしょうか。

中国の女性を対象に行われた研究では、食事からオメガ3脂肪酸を多くとる人ほど乳がんが低下するという結果が出ています。エゴマ油やアマニ油などに多いα-リノレン酸で49%、魚に豊富なEPA摂取量が多いと32%、DHAでも32%発症リスクが低下していました(Menopause誌の2022年8月号に掲載)。

世界の45の研究計330万人分以上のデータを解析した研究では、閉経後女性がコーヒーを1日2〜3カップ、もしくはお茶を1日5カップ以上飲むことで、乳がんの約7割を占めるER(エストロゲン受容体陽性)型乳がんの予防に役立つ可能性があるとしています(Public Health Nutrition誌で2021年7月27日に公開)。

全粒穀物 (およびその製品) をよく食べることが乳がんの発症リスク低下と関連しているとする研究も複数見られます(Nutrition Journal誌で2018年9月21に公開された論文ほか)

2024年8月のコラムでは、がんのリスクを下げる可能性がある食品として「大豆」「魚」「キノコ」「全粒穀物」を取り上げましたが、乳がんとの関係に絞っても、やはり多くが重なりますね。

③更年期障害

更年期に関しても、日本産科婦人科学会と日本産婦人科医会「産婦人科診療ガイドライン」に「リスクを下げる食品関連因子」に関する記述があります。

「ブタ胎盤抽出物(プラセンタ)、ブドウ種子ポリフェノールなどにより更年期症状が改善するという報告がある」とされていますが、これらは食品でとるのは現実的ではありません。

ガイドラインに記されている中で、日常の食品から摂取できるのは大豆に含まれる大豆イソフラボンです。

これまでの研究を分析した解説レポートは、ホットフラッシュなどの更年期症状を緩和するのに必要な大豆イソフラボンの摂取量を約40~50 mg/日としています(Nutrients誌で2019年11月4日に公開)。

これは、アグリコンという形のイソフラボン量でとる場合ということですが、内閣府食品安全委員会が発表した「大豆及び大豆イソフラボンに関するQ&A」という資料から計算すると、1日に下記の量の大豆製品を食べればとることができます。

「豆腐」約200g

「油揚げ」約100g

「納豆」約70g

「味噌」約100g

そもそもアグリコン型のイソフラボンは発酵した大豆製品に多いので、納豆1日1パックに加えて、何か一つ他の大豆製品を食べるというのが現実的かも。

もっとも、あまり量にとらわれる必要はありません。

大豆が豊富な植物性食品を中心にした食事を12週間続けたら、更年期による中等度から重度のほてりが88%減少したという、閉経後の女性を対象にした研究報告もあるからです。この研究では、毎日調理済み大豆を半カップ(100㎖分)、毎日の食事メニューに加えています(Menopause 誌の2023年1月号に掲載)。

ほかに、31の研究の分析結果から、ビタミンDとビタミンK(特に発酵食品に多いタイプのもの)を一緒にとると、更年期女性の骨や心臓の健康維持に効果的だとする報告もあります(Nutrients誌で2024年7月20日に公開)。

大豆イソフラボンも摂取できて、ビタミンKが豊富な納豆は更年期女性にとって頼もしい味方。納豆にサケなどビタミンDが多い魚を加えたメニューは、イチ押し更年期対策食に加えられそうです。

更年期には骨そしょう症や、LDLコレステロール値の上昇などが気になる方も多いことでしょう。

これらについては本欄2024年9月の「20歳前から一生続けたい、骨を守る食事と生活習慣」(https://www.fresta.co.jp/healthyproject/24287)、同7月の「中性脂肪やコレステロール値が気になる人が、知っておきたい食事のコツ」(https://www.fresta.co.jp/healthyproject/23474)をご覧ください。

女性の不調には巡りの悪さに起因するものも

病気とまではいかなくても、女性に多い悩みにはどんなものがあるでしょうか。

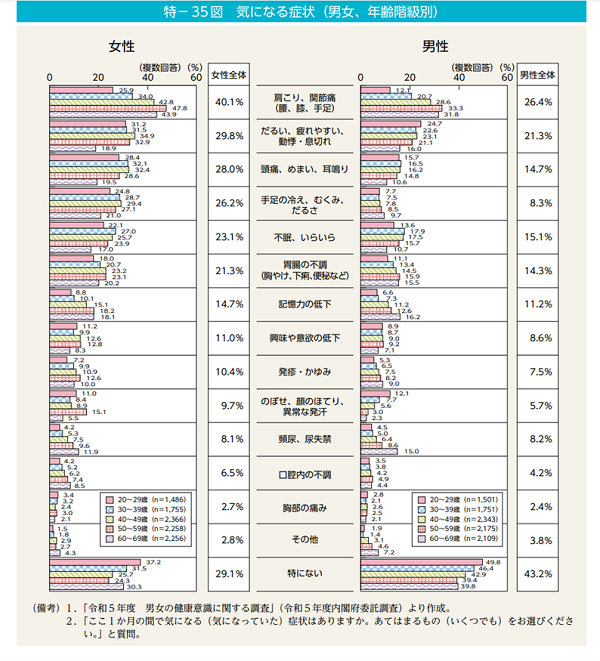

改めて、内閣府の「男女共同参画白書 令和6年版」をひもといてみると、「肩こり、関節痛」、「手足の冷え、むくみ、だるさ」などで、男性より女性で悩む人が多いことがわかります。

これらはいわゆる“巡りの悪さ”に起因する不調といえます。

巡りの悪さは、一般的に女性の筋肉量が男性より少なく血流が弱いことが主因と考えられますが、女性ホルモンのバランスの乱れによる場合もあります。

なぜなら、女性ホルモンのエストロゲンは中枢神経系などを通して、体温調整に影響を与えるから。ことに寒冷時や若い女性の排卵時には冷えを感じやすくなります。

女性ホルモンの分泌の乱れは、月経不順、月経痛といった月経障害だけでなく、自律神経の乱れや冷えにまで及ぶこともあるのです。

そのため、ここまで記してきた、『3つの「女性特有の病気」を予防したり、緩やかにする食』は、ホルモンバランスが原因の肩こりや手足の冷え、むくみなどの不調も軽減してくれる可能性があります。

一方、血を巡らせる力、エネルギーを生み出す力が弱い方(筋肉量や運動量が少ない方)は、3大栄養素の中でも、最も熱を生む作用が大きいたんぱく質が不足しないよう意識して、体を温める作用が強い食品をとるようにしましょう。

おりしも今は寒い季節。

手軽な「ショウガ」と「ココア」は血流を高めて、巡りに関わる不調を軽減するのに役立ちます。

ショウガは1回に10g、親指の第一関節くらいの大きさを温かい紅茶や味噌汁に入れて。ココアは、カカオポリフェノールたっぷりのピュアココアをホットで1日2~3杯飲んでみてください。このくらいの量をとることで冷えが緩和されたという研究報告があります。

今回取り上げた女性特有の3つの不調の2大原因は「女性ホルモンの乱れ」と「巡りの悪さ」でした。ありがたいことに、これを解消するのに役立ってくれそうな食品は、どれもスーパーで手に入る身近なものばかり。

どの不調対策にも取り入れたい鉄板食材は、1に大豆、2に魚あたりでしょうか。

さあ、今日から女子力アップ生活を始めましょう!

西沢邦浩

日経BP 総合研究所メディカル・ヘルスラボ客員研究員、サルタ・プレス代表取締役

小学館を経て、91年日経BP社入社。開発部次長として新媒体などの事業開発に携わった後、98年「日経ヘルス」創刊と同時に副編集長に着任。05年1月より同誌編集長。08年3月に「日経ヘルス プルミエ」を創刊し、10年まで同誌編集長を務める。18年3月まで、同社マーケティング戦略研究所主席研究員。同志社大学生命医科学部委嘱講師。

- トップページ >

- レシピ・おいしい話 >

- ヘルシープロジェクト >

- 女性ならではの不調を緩和して、女子力を高める食