悪くなってからでは遅い 健康長寿の要・腎臓について考えよう

『日経ヘルス』『日経ヘルスプルミエ』の元編集長で、現在も食品関係を中心に多方面で活躍される、健康医療ジャーナリストの西沢邦浩さんを迎え、「食と健康」についてデータに基づいた情報を発信します。

2024年11月

健康医療ジャーナリスト 西沢 邦浩

成人の8人に1人は慢性腎臓病?!

健康食品のあり方に大きな波紋を広げた紅麹サプリメントの事故で被害者に起きたのは腎障害でした。このサプリの原料製造工程で混入したプベルル酸という成分が原因だろうとのこと。透析になったり、死亡する例まで出て驚かれた方も多かったことでしょう。

腎臓は不要物のろ過・排出器官なので、毒物や薬品が排出できなくなるとそれが集積されるため障害を受けるリスクも高いとされます。こうして起こる急性の腎障害もありますが、よほど悪くならないと自覚症状が出ない注意すべき病気が“慢性腎臓病(以下CKDと略:CKD=Chronic Kidney Disease)”です。

日本には、診断を受けていない人も含め、CKD患者数はなんと1300万人超! つまり、「成人の8人に1人」という高い割合で発生している国民病の一つといえますね。皆さんはご存じでしたか?

厄介なのは、CKDが進むと腎機能の回復は難しく、透析治療を行わないと生命維持が危うくなるという点。今、透析を受けている患者数も約35万人ほどに増えています。

CKDを防ぐには、腎臓を守ることを意識した生活と、腎機能低下の早期発見が重要です。

この機会に腎臓について考えてみましょう。

腎臓(kidney)は腰のあたりに左右1個づつあって、握りこぶしくらいの大きさ。

インゲン豆は腎臓の形に似ているのでkidney beansと名付けられたそう。

きれいな血液を維持する腎臓は、心臓や脳も守っている

腎臓は血液をろ過して1日に150ℓもの原尿(尿のもと)を作ります。そして必要な成分は再吸収ルートに回し、老廃物などのいらないものを尿として排出しています。

さらに、血圧維持に働いたり、エリスロポエチンという造血ホルモンを作ったり、ビタミンDを活性化させるといった機能もあります。

体をクリーンな状態に保つ要の働きをしている腎臓の機能が低下し、尿を濃縮したり、老廃物が排出できなくなると、塩分や水分がたまりやすくなり、むくみ・尿毒症などが起こります。

また、カリウムやリンがたまりやすくなることで血管が老化する一方、カルシウム不足が起きて骨が弱くなる場合もあります。

しかし、こういう症状が表れるときはすでにかなりCKDが進んでいるのです。

CKDになると危険な病気のリスクも高まります。

血管にダメージが蓄積していくため、心血管病のリスクがアップするのはいわば当然の流れ。約26万人の日本人を対象にした研究で、CKDの人では、そうでない人に比べて心血管疾患による死亡リスクが約2倍という結果が出ています(Internnal Medicine誌で2021年7月15日に公開)。

認知機能に影響を与えるという報告も多くあります。

米国で行われた研究では、30代で腎機能が低下し始めた場合、20年後の認知機能テストの結果が、項目によっては9年分相当の加齢に相当するほど悪くなっていました。若いうちから腎臓の働きが低下していると、中年期以降に認知機能が低下するリスクが高いというわけです。CKD のステージが高いほど、認知機能障害の重症度が上がる傾向があることもわかっています(Neurology誌で 2020年10月 27日に公開)。

このように、健康長寿のためにとても重要な臓器なのに、危機が目の前に来るまでそれを理解していない人が多いのが現状です。

恥ずかしながら、実は私もその一人。気が付いたら、CKD直前まで腎機能が低下していました。そもそも家系的にあまり腎臓が強くないのですが、それを知っていたにもかかわらず、尿酸値が高い状態を放置していたことが原因の一つだろうと考えています。

ここからは、腎臓の健康状態のチェック法と注意点を見ていきましょう。

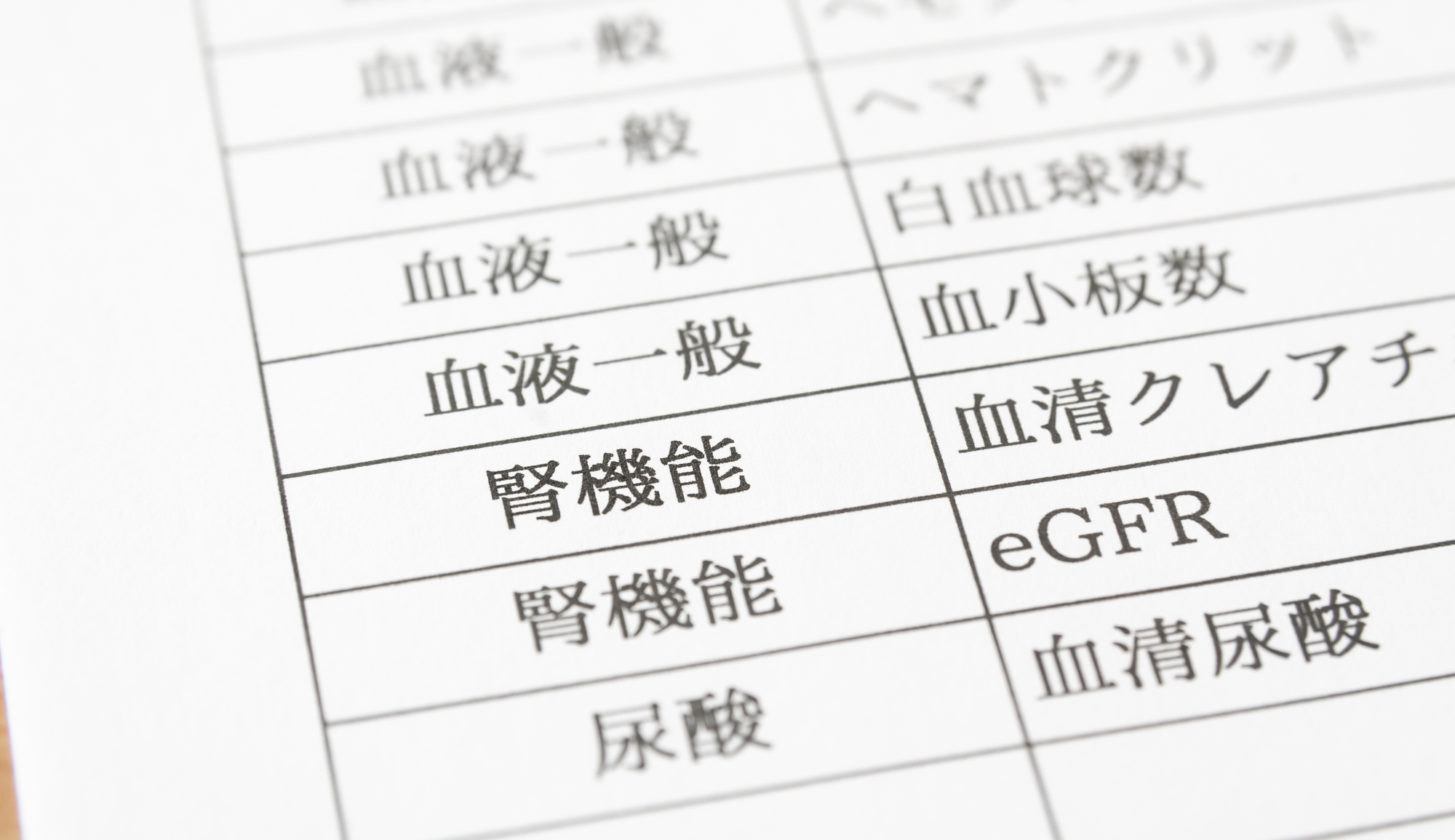

健康診断の数値で、腎臓の健康度合いをチェック

健康診断の項目で、必ず確認していただきたいのは、下記です。

【1】たんぱく尿かどうか

一般の健康診断で使われる「尿たんぱく試験紙法(尿アルブミン定量)」では、30m/dl以上だと(+)、15~30mg/dlの場合は(±)、15mg/dl以下であれば(−)となります。

(+)でも、(2+)(3+)などと表記されていたら、かなりたんぱくが多い状態です。

そして、3カ月以上たんぱく尿が続くとCKDと診断されます。

【2】クレアチニンとeGFR(推定糸球体ろ過量)のチェック

健診結果に両方の数値が載っていたら、eGFRを見てください。

この数値が60(ml/分/1.73m²)未満の状態が3カ月以上続いた場合もCKDと診断されます。

もし、健康診断にクレアチニンの数値だけしか載っていないようだったら、日本腎臓学会の「腎機能測定ツール」のページで、eGFRを計算してみましょう。

こちらがそのアドレス(https://jsn.or.jp/general/check/)です。

以下のような画面が出てきますので、そこにクレアチニンの数値と年齢、性別を入れてください。

「チェックする」というアイコンを押すとeGER値が表示されるとともに、「CKDの重症度分類」という表も出てきます。

この表の解説は省きますが、「自分は危険ゾーンだな」と思った方は、一度腎臓内科か内科を受診するとともに、表の見方を聞いてみてはいかがでしょうか。どんな既往症由来で尿たんぱくになっているかとeGFRの数値によって、重症度が変わってきます。

いずれにしても、健康診断でたんぱく尿が(+)、もしくはeGFRが60未満という結果が出たら、病院を受診されることをおすすめします。

CKDリスクを高める病気、生活習慣

●気を付けたい病気

もし既に糖尿病、高血圧、脂質異常症、高尿酸血症と診断されている場合は、定期的な腎機能のチェックを続けましょう。いずれもCKDの発症リスクを高める病気です。

<糖尿病>

末期腎不全から透析になった方の約4割が糖尿病性腎症です。糖尿病由来のCKD患者で透析になる方が多いのです。糖尿病になると糖化という現象などによって血管の傷みが進むため、毛細血管の集合体である腎臓のろ過器官「糸球体」もダメージを受けます。

<高血圧>

高血圧が続くと動脈硬化が進みますが、腎臓の血管で硬化が進行すると血液の流れる量が減って腎臓の負担が増すことになります。高血圧性腎硬化症が透析になる人の数は糖尿病に次ぐ第2位です。

<脂質異常症>

余分なLDLコレステロールや中性脂肪が血管の壁にたまることで、動脈硬化が進み、糸球体の機能が低下します。

<高尿酸血症>

腎臓の深い場所で尿酸が結晶化して慢性的な炎症が起こり(痛風腎という)、腎機能が低下していきます。

これらの病気の原因になる<肥満>もCKDのリスク要因です。

結局、なんらかの生活習慣病になることがCKDリスクを高めるということですね。

ということは、これまでこのコラムで触れてきた生活習慣病リスクを高める食生活やライフスタイルがCKDにもつながっていくということになりますが、特にCKDを予防するために重要なポイントを整理します。

●気を付けたい生活習慣

<喫煙>

喫煙は血管を収縮させ、かつ痛めるので毛細血管の集合体である腎臓には大敵。

非喫煙者と比較した場合、70歳時点で、喫煙継続者の腎不全のリスクは4.0 倍、元喫煙者でも 3.3 倍というノルウェーからの報告があります(Kidney Iinternational誌で2011年9月1日に公開)。

<過度の飲酒>

中等量以上のアルコール摂取(エタノール20~30g以上)をしていると、たんぱく尿を発症させる可能性がある一方、少量から中程度のアルコール摂取(エタノール10~20g/程度)では、糸球体ろ過量を維持する方向に働くといいます。

アルコール(エタノール)量20gは、ビールなら500㎖、日本酒なら1合弱なので、厚生労働省が発表した「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を目安にしてお酒と付き合うのがよさそうですね。

<運動不足/睡眠不足>

私が評議員を務めている日本腎臓財団も「CKDの予防には、適度な運動が大切」としています。また、CKDになった方へのメッセージではありますが、日本腎臓学会は「CKD患者の適度な睡眠は、透析導入や心血管疾患の発症を減らす可能性がある」としているように睡眠も重要です。

日本人の中年男性445人の生活習慣とCKDとの関係を調べた研究では、「適度な運動をしていない人」の発症リスクは、していない人の3.06倍、「深夜に食事する人」の発症リスクは2.84倍となっています(Journal of Epidemiology誌で2016年7月5日に公開)。

避けるべき習慣として、「運動不足」、「睡眠不足」に、「深夜の食事(や間食)」も加えるべきでしょう。

<食塩摂取を控えめに>

日本腎臓財団はじめ多くの腎臓関連団体が、CKD予防のために減塩を勧めています。それは、食塩過多が高血圧リスクを高めたり、とりすぎた食塩の排泄のために腎臓の糸球体に大きな負荷がかかるからです。

予防のための推奨摂取量は「1日6g以下」。

日本人の食事摂取基準(2020年版)では、食塩の摂取目標量を成人男性で7.5g/日未満、成人女性で6.5g/日未満としていますので、腎臓の健康のためには、これを少し下回る摂取量にしたほうがいいということになりますね。

実際に、1万2000人以上の日本人を平均約5年間追跡した研究でも、食塩摂取量が多い人たち(平均11.5g/日の摂取)は、少ない人たち(平均6.2g/日)より、腎臓疾患リスクが29%高まることが確認されています。食塩摂取量が1g/日増えるごとに、4.5%づつ腎機能障害のリスクが高まるとのこと(Kidney and Blood Pressure Research誌で2018年8月3日に公開)。

日本人の塩分摂取量の約7割は調味料由来です。自分で調理する際、調味料の使い方に注意するとともに、加工食品や外食メニューに含まれる食塩量に敏感になりましょう。

2024年6月のコラム「高血圧が気になる人もそうでない人も減塩で健康に!」(https://www.fresta.co.jp/healthyproject/22965)に、減塩のコツなども記しましたので、お目し通ください。

腎臓を守ることにひと役買ってくれる食品はある?

CKDが進行すると、減塩はもちろん、カリウムやリンをとりすぎないよう気を付けることやたんぱく質制限などまで、食事指導の注意点が多くなります。これは、本人はもちろん一緒に食事をする家族にとっても大変。

ですので、できるだけ腎機能が低下しない生活を心がけることが第一なのです。

最後に、これまで触れてきた減塩や遅い時間の食事をやめることに加え、腎臓を守ってくれる可能性がある食品、食品成分をご紹介しましょう。

●野菜(+果物)

野菜・果物を多くとると、腎臓が血液から酸を除去して排泄するのを助けて、血圧を下げ、心血管疾患リスクを減らし、結果的に腎臓の健康維持に役立ちます。

約1700人を8.2年間追跡した韓国の研究では、野菜(非発酵野菜)を最もよく食べる人たちは、最も少ない人たちよりeGFRが 60未満になるリスクが 14% 低く、タンパク尿リスクは32%低かったと報告されています。キムチのような発酵野菜でなくとも、野菜を多めに食べるようにすればいいわけです(American Journal of Kidney Diseases誌で2019年4月27日に公開)。果物も同様に進んで食べることがプラスになる食品です。

●魚(のオメガ3脂肪酸)

日本の研究も含む世界の19の研究、計2万6000人近い被験者のデータを分析したところ、魚介由来のオメガ3脂肪酸の血中濃度が最も高い人たちは、最も低い人たちに比べCKD発症リスクが13%低いという結果が出ています。

オメガ3脂肪酸が持つ、動脈硬化、血圧、中性脂肪値などの改善作用が総合的にCKD予防に働いているようです(BMJ誌で 2023年1月18日に公開)。

●コーヒー

「世界の50万人以上を対象にした12件の研究を解析したところ、飲むことでCKD発症リスクが14%低下するという結果が出た」と『CKD診療ガイドライン2023(日本腎臓学会編集)』にも記載されているのがコーヒーです。

1日2杯以上摂取する人では1日1杯以下の人よりもリスク低下が大きいことも確認されています(Journal of Renal Nutrition誌の2021年1月号に掲載)。

ほかに、ベリー類物 (ブルーベリー、クランベリー、ラズベリー、イチゴなど) が腸内細菌叢を改善して、CKDに伴って起こる腸内細菌叢の乱れを調節し、また尿毒素のレベルを下げる可能性があるとする分析もあります(Nutrition Reviews誌の2024年2月号に掲載)。これはCKD患者に対する効果を探った研究ですが、予防にもプラスと考えられるのではないでしょうか。

冒頭にも記したように、腎臓はよほど悪くならないと自覚症状が表れない“沈黙の臓器”。悪くなって初めてその大切さに気が付くことが多いのです。

だからこそ、私たちの側から気を遣う必要があります。

定期的な健康診断は、こうした臓器を守るためにこそあると言っても過言ではありません。

尿たんぱく、eGFRの数値を経年でチェックし、異常があったらすぐに生活の点検・修正を始めましょう。

西沢邦浩

日経BP 総合研究所メディカル・ヘルスラボ客員研究員、サルタ・プレス代表取締役

小学館を経て、91年日経BP社入社。開発部次長として新媒体などの事業開発に携わった後、98年「日経ヘルス」創刊と同時に副編集長に着任。05年1月より同誌編集長。08年3月に「日経ヘルス プルミエ」を創刊し、10年まで同誌編集長を務める。18年3月まで、同社マーケティング戦略研究所主席研究員。同志社大学生命医科学部委嘱講師。

- トップページ >

- レシピ・おいしい話 >

- ヘルシープロジェクト >

- 悪くなってからでは遅い 健康長寿の要・腎臓について考えよう