地域 三篠公民館「親子でエコクッキング」の開催【食品ロス削減・食育推進活動】

2023年8月10日、広島市西区三篠公民館さまにて、夏休み期間中の「夏休みこどもチャレンジ教室」の一環として、食育イベント「親子でエコクッキング!」を開催ました。

今回のイベント内容は

① 食品ロスについてのお勉強

② フレスタ横川本店でお買いもの体験

③ エコクッキング実習

の三本立て。

日本をはじめ世界的に問題になっている「食品ロス」について、自分ごととして、今日からできる食品ロス削減を楽しく学べるよう企画しました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※食品ロスとは…まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食品のこと。

家庭から出る食品ロスの多くは、食べ残しや消費期限切れ、調理時の過剰除去(食べられる部分まで捨ててしまう)など。食品関連事業者から出る食品ロスの多くは、売れ残りや食べ残し、規格外品(サイズや見た目が販売基準に適していない)などがあります。

学習教材として、広島市の資料『はじめよう!食品ロス削減』をお借りしてお話ししました。

家庭で今日からできるごみ削減の工夫がわかりやすく書かれてある資料です♪

「おかいものカード」に書かれた商品を店内で探してレジ精算まで行います。

全員分の食材を、無駄なく・使いきれる量、買えるかな!?

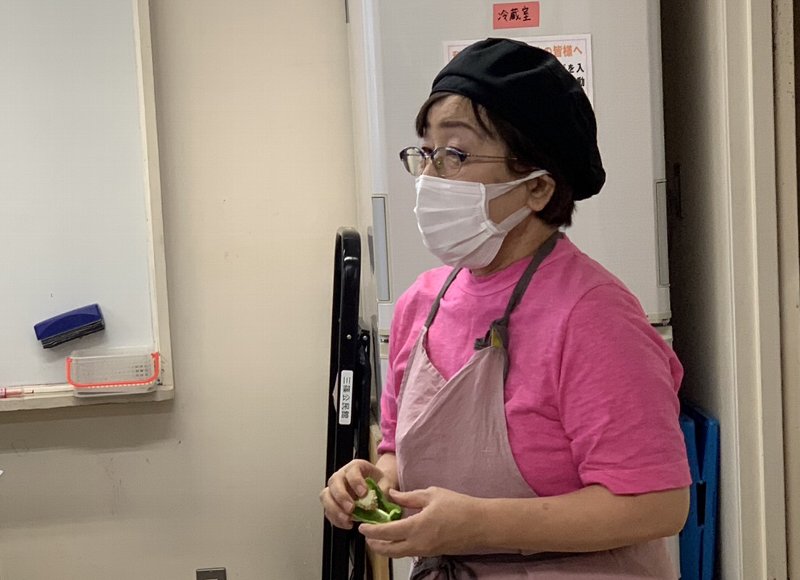

野菜ソムリエ上級プロ花井綾美さんと一緒に、エコクッキング!

エコクッキング実習の講師として、広島県健康大使を就任されている、野菜ソムリエ上級プロ(旧名称:シニア野菜ソムリエ)の花井綾美さんをお招きしました。

野菜の栄養のお話、野菜の保存方法や上手に使いきるコツをはじめ、保護者の方へ子育て応援メッセージ、子ども達へ「自分で考え」「何でもチャレンジ(経験)してみる」ことの大切さなど、花井先生のメッセージひとつひとつ温かく心に沁みます。

食育文化講演講師、地元野菜を使った野菜料理教室、新聞コラム執筆、食と農のイベント企画など 、 地産地消、スローフード、食の安全安心などをテーマとしたよりよい食を広める活動を行う。

いざ実習!みんなで作るメニューは「お野菜まるごとナポリタン」!

野菜を丸ごと、皮ごと、無駄なく使いきるレシピを教えていただきました。具材のピーマンは種ごと、人参は皮ごと、トマトケチャップも皮ごと種ごと使った手作りのものを使います。

どれだけ野菜ごみの量が減ったかは…このページの最後で!

ナポリタンで使用したトマトケチャップは一から手作り。トマトと香味野菜を皮ごとミキサーにかけて、スパイスを加えてじっくり煮詰めて作ります。野菜の自然な甘さが感じられ、これだけでもとっても美味しいソース!(代表で試食してくれたお子さんも思わず笑顔に♪)

今回、手作りトマトケチャップに使用したトマトは、三原市佐木島で育てられたフレスタオリジナル「Bimiスイートルビー」トマトの規格外品。出荷時にヘタがとれてしまったり、皮が割けてしまったりした商品を、冷凍保存して使用しました。

食後には、デザートとして「ぷるぷる♪ミルクプリン」をサプライズプレゼント。

牛乳は、家庭でもあまりがちの食材。この活用方法はうれしい!子どもだけでも簡単に作れるデザートレシピは重宝しますね☆

今回のエコクッキングでた野菜ごみの量は…!?

なんと、たったこれだけ!ピーマンのヘタの硬い部分、人参の葉の根元の硬い部分、玉ねぎの皮。(玉ねぎの皮、撮り忘れてしまいました…)

保護者の皆さんもこの量に驚かれていました。

花井先生曰く「スーパーには食べられるものしか売っていない」。名言です。

家庭で出る野菜ごみの基準は、「食べて美味しいか・美味しくないか」だそう。「美味しくない」と思う部分を無理をして食べても、やはり続きにくい。

「食べる力」をつけていく

美味しさの基準は人それぞれ違いますが、食材のもつ「美味しい」部分に気付くこと・「美味しい」と思えるものを増やしていく=「食べる力」をつけていくことも食育のひとつ。

今回使用したピーマンの種や玉ねぎの芯など、「美味しくないだろうなと思って捨てていた」という声がありました。

調理・試食を終えた後の参加者皆さんの「美味しかった」「捨てることないね」「もったいない!」、こうした声や経験を増やしていくお手伝いができたらいいなと思いました。

このエコクッキングの体験を通じて、環境にやさしい暮らし方を意識し、できる事から行動しはじめるきっかけとなれたらうれしいです。

お子さまや子育て家庭をはじめ、地域準民の皆さまへ向け、環境問題をより身近に「自分ごと」として感じる機会を提供していきます。

関連する目標

-

【目標4】 質の高い教育をみんなに

すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

-

【目標12】 つくる責任つかう責任

持続可能な消費と生産のパターンを確保する