ほぼゼロカロリーの食物繊維源 “生芋こんにゃく”で、すっきり&しっとり

『日経ヘルス』『日経ヘルスプルミエ』の元編集長で、現在も食品関係を中心に多方面で活躍される、健康医療ジャーナリストの西沢邦浩さんを迎え、「食と健康」についてデータに基づいた情報を発信します。

2025年4月

健康医療ジャーナリスト 西沢 邦浩

江戸時代から人気のこんにゃくは、体のお掃除に役立つ千両役者

皆さんはこんにゃくにどのようなイメージを抱いていますか?

「カロリーがほとんどなくて、食物繊維がとれる」「とぅるんとした食感がたまらない」・・・このあたりは多くの人に共通するのでは。

江戸時代に出された食養生関連の書物には、「腹中の土砂を下す」と書かれていたり、「糖尿病(消渇)、悪性のできもの(よう腫)、脳血管疾患(中風)などにいい」と記されたりしています。

江戸の漢方では、「解毒」つまり毒を出すことが重要な健康維持法の一つと考えられていました。それまでの精進料理での利用から、江戸になって庶民の食卓に上るようになった「こんにゃく」は、毒出しによって不調を防いでくれることへの期待感とその心地よい食感で人気者だったようです。

日本こんにゃく協会が2019年に行ったセミナーで実施したアンケート調査(有効回答数318人)では、期待する健康効果を聞いた質問の回答結果が、1位「食物繊維摂取」(73%)、2位「カロリーがない/ダイエット」(65%)、3位「整腸・便秘予防」(58%)となっています。

こんにゃくの持ち味に対するイメージは、現代の私たちにも受け継がれているといえそうです。

ほぼ、95%以上を占める水分と食物繊維で構成されているのがこんにゃく。

食品成分表に掲載されている成分で他に目につくのは、現代人に必要なカリウム、カルシウムくらいという“きっぷがいい”食品です。

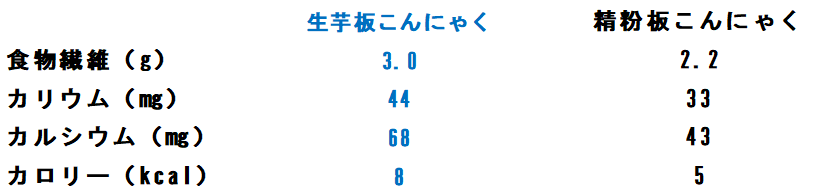

こんにゃくには、こんにゃく芋を裁断・乾燥して精製した粉で作った「精粉こんにゃく」とこんにゃく芋を粉砕して成型する「生芋こんにゃく」の2種類がありますが、精製していない“生芋”のほうが、食物繊維も、カリウムやカルシウムも多く含まれます。

それぞれ100g分に含まれる各成分の量が下記の表。

板こんにゃくは1枚200g~大きなもので400g程度ですので、およそ一人の1食分くらいでとれる量と考えていいと思います。

日本人は食物繊維摂取量が足りない! 1日1食、こんにゃく入りメニューを

こんにゃくの食物繊維のほとんどは、グルコマンナンという種類で、芋の状態だと水溶性です。水溶性というのは、言い換えれば腸内細菌のエサになる食物繊維だということ。

このグルコマンナンを水溶性の状態で摂取すると、「食後の血糖値上昇を抑える」「中性脂肪値を下げる」「ウエスト周囲径が減る」といった効果が得られるとするヒト試験結果があります(Nutrients誌で2021年6月25日に公開された論文ほか)。

ただし、これを凝固剤で固めると、不溶性食物繊維という形態になり、腸内細菌のエサにはなりにくくなると考えられています。

一方、不溶性食物繊維には、腸内細菌のエサになる水溶性繊維とは別の非常に重要な腸に対する働きがあります。

実感が得やすい機能性は、便のかさを増して排便をよくすること。炎症性腸炎など腸の病気の予防にも役立ちます。

さらに重要な機能性として、腸壁を守る粘液の分泌を促す役割があります(Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry誌の2008年72 巻 3 号に掲載の論文など)。粘液とは口腔内も覆っている、ぬるぬるした液体です。

私たちの腸壁は十分な厚みを持つ粘液層で覆われていないと、ここに住む善玉菌が減り、悪い菌や物質が腸壁に侵入しやすくなって体内に害が及ぶリスクが高まります。

粘液が薄くなり、腸壁の守りが弱くなった危険な状態(バリア機能が低下した状態)のことを“腸もれ”と呼ぶ専門家もいます。

こんにゃくの食物繊維は、腸壁に存在する粘液分泌細胞に刺激を与え、腸の守備力を高めて私たちの健康に役立つ粘液の量を増やす役割を持っているのです。

そもそも私たち日本人の食物繊維量は、国際的に推奨されている摂取量よりかなり少ないのが現状。

大人の平均は1日18.5g(令和4年「国民健康・栄養調査」)で、世界保健機関(WHO)が健康維持のために奨める1日25g以上という摂取量に6g以上足りません。

こんにゃくのような、ほぼゼロカロリーで食物繊維が主な成分という食品を意識してとることは、非常に大切なことなのです。

ほかの多くの食品の場合、摂取量に比例してカロリー量が増えることにも留意する必要がありますが、こんにゃくならば安心してプラスオンすることができるのもうれしいところ。

残念ながら、こんにゃく製品を食べることで、そこに含まれる食物繊維の健康効果を見た試験はこれまでにあまり行われていません。

ここでは、2型糖尿病の26人(20~75歳)が参加して、12週間にわたり1日1品以上のこんにゃく料理を食べた日本人対象の試験を紹介しましょう。

試験参加者は、板こんにゃく、こんにゃく麺、こんにゃくご飯(こんにゃくを粒状に加工したもの)などを調理して、毎日100g以上食べるよう指導されました。

その結果、12週間後には、過去1、2カ月の血糖状態を表すHbA1c(ヘモグロビンA1c)値と空腹時血糖値が有意に低下していたのです(アメリカ栄養学誌Journal of the American Nutrition Associationの2023年2月号に掲載)。

この結果には、こんにゃくに含まれる食物繊維が何らかの役割を果たしていると考えていいのではないかと思います。

日常の食生活にこんにゃく製品を取り入れることで、血糖コントロールに役立つ可能性がありそうですね。

お肌にもこんにゃくパワー

こんにゃくには、含有量は微量ながら、もう一つ注目したい成分があります。それは、グルコシルセラミドです。これは私たちの肌に異物が侵入するのを防ぎ、また潤いを保つために働いているセラミドという脂質の仲間。

肌の健康を守るセラミドは加齢に伴って分泌が低下し、50代では、20代の約半分にまで肌のセラミド量が減少することがわかっています。

しかし、朗報!

こんにゃくのグルコシルセラミドをとると、これが腸で分解され、スフィンゴ脂質という物質になって肌まで届き、肌の保湿力の維持に役立つことを、資生堂の研究班が確かめているのです。

このグルコシルセラミドは、主に、精粉されていない生芋こんにゃくに含まれます。芋の皮に近いところに含まれているため、精粉する際に多くが失われてしまうのですね。

生芋こんにゃく中のセラミド量は100g中に0.3㎎から多いもので1㎎くらいとされています。

1日0.6㎎こんにゃく由来のセラミド(グルコシルセラミド)を摂取することで、「肌のバリア機能(保湿力)を維持する」と表記した機能性表示食品がありますので、“1日1食はこんにゃくメニュー”を目安にすれば実感が得られそうです。

機能性表示のもとになった試験を見ると、顔(頬)やひじの皮膚から蒸発する水分を抑えて潤いを守る働きを得るためには12週間ほど摂取してみるのがベター(「薬理と治療」誌の2018年、第 46 巻第 5 号に掲載の論文など)。

また、こうした試験では、こんにゃく芋から抽出したグルコシルセラミドをカプセルに入れてとったり、飲料に溶かして飲んだりしています。

固形化したこんにゃくで“肌活”をするときは、吸収しやすくなるように、こんにゃくを細かく切って料理に使ったり、よく噛んで食べたりすることをお薦めします。

こんにゃくメニューのバリエーションを増やして、楽しく“こん活”

ここまで紹介してきた血糖コントロールにもお肌の潤い維持のためにも、実感を得るためには2~3カ月くらいこんにゃくを食べ続けるのがよさそう。そのためには、飽きがこないよう、日々の生活に取り入れて続けられる複数の定番メニューを用意しておきたいところです。

繰り返しになりますが、食物繊維もセラミドも多く含むのは生芋こんにゃく。

「板こんにゃく」、「しらたき」、「玉こんにゃく」、「こんにゃく麵」、「粒こんにゃく」などを使い分け、それぞれの特徴を生かしたメニューで楽しみましょう。

おでん、こんにゃくのピリ辛炒め、こんにゃくステーキなどのおかずやつまみに。さらに、粒こんにゃくを混ぜてご飯を炊いたり、チャーハンやリゾットに入れたりと主食に取り入れていけば、毎日楽しむのも、そんなに大変なことではないのでは?

『ドラえもん』に、「ほんやくコンニャク」という未来の翻訳機が出てきます。

見た目も食感も、こんにゃくそのもの。

でも、これを食べると、どんな国の言葉もそのまま理解できて、自分もその国の言葉でしゃべれちゃうという、すごい機械。しかも、人間だけでなく、動物語や宇宙語までOK。

作者の藤子・F・不二雄さんは、最初、語呂合わせで思いついたのかもしれませんが、何回も登場させた背景には、それだけではない何かがあったのではないでしょうか。

独特の“とぅるん”とした食感を持ち、シンプルでクセがなく、自己主張をせず、気が付いたら食べる人をすっきりさせてくれている―――。

こんな、日本ならではの食品こんにゃくと、どんな言語にも“とぅるん”と対応する「ほんやくコンニャク」に、共通する柔軟性や“きっぷのよさ”のようなものを感じるのは私だけでしょうか。

まだまだ未知の楽しさが隠れていそうなこんにゃくを、『ドラえもん』に負けないよう、もっともっと家族で楽しみましょう!

西沢邦浩

日経BP 総合研究所メディカル・ヘルスラボ客員研究員、サルタ・プレス代表取締役

小学館を経て、91年日経BP社入社。開発部次長として新媒体などの事業開発に携わった後、98年「日経ヘルス」創刊と同時に副編集長に着任。05年1月より同誌編集長。08年3月に「日経ヘルス プルミエ」を創刊し、10年まで同誌編集長を務める。18年3月まで、同社マーケティング戦略研究所主席研究員。同志社大学生命医科学部委嘱講師。

- トップページ >

- レシピ・おいしい話 >

- ヘルシープロジェクト >

- ほぼゼロカロリーの食物繊維源 “生芋こんにゃく”で、すっきり&しっとり